Alexandre Pouchkine – “Les Démons”

Partie historique de l’exposition

La Galerie Eva Vautier expose les 12 artistes du mouvement Supports / Surfaces

André-Pierre Arnal

André-Pierre Arnal, Le pliage de la cocotte en papier, 1970, pliage et bombage, 215 x 213 cm

« Né à Nîmes en 1939, André-Pierre Arnal travaille à Paris. Imprégné de culture méditerranéenne, baigné dans les paysages bas-Ianguedociens et cévenols, il tire de sa double formation, littéraire et plastique, une activité duelle unissant peinture et une écriture vécue et transmise par le biais de l’enseignement du français durant plus de trente ans. Servi par cette double pratique, par le goût de l’expérimentation aventureuse des divers aspects de la production picturale, il a su concentrer son attention et sa recherche sur son propre cheminement intérieur.

Après un rapide passage aux Beaux-arts de Montpellier, il poursuit dans les années 1960 une recherche solitaire, marquée par la découverte de Matisse, des abstraits américains et surtout de Paul Klee. A partir d’une exploration de la technique du “monotype”, son goût immodéré pour les objets d’art populaire l’amène à s’en inspirer et il fera de la “cocotte en papier” le point de départ d’une série de pliages sur toile qui, dans les années 1970, l’inscrira naturellement, tout comme son rapport au langage, dans la problématique du groupe Supports/Surfaces, dont il va partager l’aventure. Il prend position contre une conception individualiste de l’artiste. L’accent est mis sur la déstructuration du support traditionnel de l’œuvre dont les différentes composantes – le cadre, le châssis, la toile et la couleur – sont considérées dans leur individualité.

Depuis, André-Pierre Amal n’a cessé de rebondir, explorant une infinie variété de supports – de la toile de coton à l’ardoise d’écolier – et de techniques : monotypes, empreintes, fripages, froissages, pliages, teintures sur réserve, ficelages, frottages, pochoirs, arrachements, collages, déchirures obliques. Travailleur méthodique, aimant la dynamique de l’expérimentation comme l’ancrage réel dans les matériaux sensuels, avec une prédilection de plus en plus marquée pour la couleur, il réinvente la notion de série, par la démultiplication à l’infini de son travail de peintre. Depuis quelques années, la production de l’artiste s’est orientée vers un cloisonnement de la toile peinte, en même temps qu’il utilise, récupérées et accumulées depuis longtemps, des cartes routières entoilées, pliables ou déployées, faisant appel à plusieurs techniques intégrées. Ce “dessus des cartes” donne lieu à des résultats plus complexes que ceux des premières séries d’un travail qui couvre aujourd’hui plus de quatre décennies. » Janesther Szlovak

Vincent Bioulès

Vincent Bioulès, Sans titre, 1972, huile sur toile, 130 x 97 cm

Vincent Bioulès est né le 5 mars 1938 à Montpellier. En 1969, Bioulès fonde à Montpellier, avec Alkema, Azemard, Clément et Vermeille le groupe ABC productions avec pour objectif de dénoncer l’incapacité des structures traditionnelles à diffuser l’art vivant et revendiquer l’autonomie culturelle. En juillet 1970, le travail du groupe est présenté à Coaraze ( Alpes maritimes).

La première exposition en 1970 à l’ARC au musée d’art moderne de Paris portera le nom de Supports/surfaces, nom inventé par Bioulès. Les toiles de 72/73 seront des fenêtres, car c’est à travers elles que Bioulès se propose d’explorer le monde.

A partir de 1976, Bioulès réinvestit le sujet comme il parcourt le monde. Il interroge la peinture , sa fonction, le lieu de son élaboration. L’espace encombré a fait place au vide: l’atelier est une cellule débarrassée des accessoires. Bioulès n’occupe pas le lieu de manière explicite; les outils, le carton à dessin et une ou deux petites toiles suggèrent simplement l’activité. C’est à la fin des années 78 que Bioulès s’intéresse à la figure humaine. Dans une sorte de logique de la hiérarchie des genres et des spéculations picturales, il peint des portraits.

Louis Cane

Louis Cane, Sans titre, 1966, acrylique sur toile, 130 x 96 cm

« Louis Cane est l’un des acteurs de la dernière avant-garde française, le groupe Supports/Surfaces, fondé en 1969. Durant les années 1970, l’artiste explore de manière analytique les modalités de présentation du “tableau” en tant qu’articulation cadre/champ colorées. Sont alors déclinées dans l’espace, des recherches sur toiles libres, découpées, pliées, agrafées, vaporisées, comme pour la série exemplaire des Sol/Mur, à travers laquelle une réflexion sur le lieu du passage se manifeste sensiblement et conceptuellement.

Sa pratique artistique s’est ensuite largement ouverte, relançant par d’autres moyens des questionnements sur la peinture à l’ère dite post-moderne où il ne serait plus possible pour l’artiste que d’œuvrer « d’après ».

Avec les résines sur grillages tendus sur châssis métallique, telle que Peinture vraiment abstraite, 2015, l’artiste relance depuis la fin des années 1990, la réflexion structuraliste et analytique des années Supports/Surfaces regardée aujourd’hui attentivement par la jeune scène américaine. Ces œuvres rappellent en effet les différents constituants de l’objet-tableau : la couleur, le cadre, la structure du châssis et celle la toile sous la forme d’un canevas métallique. La résine colorée translucide et le support grillage, sont des milieux de passage. Il n’est pas de profondeur feinte, l’écran coloré n’est plus un espace illusionniste, et la fenêtre s’ouvre vraiment, par-delà le plan de représentation ou de présentation. La traversée dévoile le châssis et l’espace sous-jacents. L’opacité constitutive du tableau est ainsi éconduite. Les applications de résine semblent en suspension sur un plan évanescent, et elles-mêmes sont traversées par la lumière qui les révèle, les projette et les produise en ombres colorées dans l’espace environnant. Les couches de résine, interfaces colorées, ouvrent une réflexion sur le diaphane, littéralement ce qui laisse voir à travers. Louis Cane écrit d’ailleurs de ces résines qu’elles sont de « l’air coloré ».

Dans Peinture vraiment abstraite, 2015, la surface rougeoyante est glacée de matière translucide et, comme une laque, elle est source d’éclats lumineux instables. Par ailleurs, un réseau de petites touches multicolores horizontales prises dans une couche de résine transparente, rythme la surface de Peinture vraiment abstraite, 2007, comme des reflets sur un plan d’eau. A double entente, ces peintures sont des surfaces de réflexion. Ces surfaces à la fois poreuses et réfléchissantes, sont des espaces intervallaires ou mi-lieux, entre deux eaux qui mettent en tension le devant, le dedans et le dehors. Le plan d’eau est le paradigme de cette mitoyenneté et Louis Cane ne cesse de le convoquer, à travers les résines colorées ou la série des Nymphéas amorcée à la fin des années 1980. Bien sûr l’artiste signale une filiation avec Claude Monet, peintre révélateur des évènements lumineux et père de l’abstraction. « La peinture abstraite “est ici dans son élément” : pas de narratif, ni de représentation figurative, juste la représentation de sensations et d’émotions contenues sur la surface du tableau », écrit Louis Cane. Au-delà des plaisirs visuels, les Peintures vraiment abstraites, laquées de résine acidulée qui semble encore ductile, produisent aussi des sensations haptiques voire gustatives. L’artiste évoque d’ailleurs à leur sujet le souvenir de bocaux de sucres d’orge. Voilà l’expérience esthétique dont l’étymologie nous rappelle qu’elle est toujours affaire de sensations. » Anne Favier, 2016.

Marc Devade

Marc Devade, Sans titre, 1973, Technique mixte, Tryptique, 50 x 50 cm (x3)

Daniel Dezeuze

Daniel Dezeuze, Sans titre, 1970, technique mixte, 23 x 400 cm

« Je me dois, avec un outillage qui m’est propre, de tenir le cap d’une poétique la plus ample possible, teintée d’humour certaines fois, avec une légèreté conquise pour aller à cet essentiel qui ressemble à l’instant », Daniel Dezeuze

Daniel Dezeuze propose depuis le milieu des années soixante, une œuvre qui est en même temps une analyse critique des moyens de l’art et une production qui trouve dans cette même analyse la matière d’objets inattendus, porteurs de nouvelles évocations physiques et mentales. Chez cet artiste, l’intelligence conceptuelle n’est pas coupée de la suggestion émotionnelle. Il offre l’exemple d’une « conscience globale », capable à la fois d’un questionnement rigoureux sur les pratiques humaines et d’un renouvellement de celles-ci dans des configurations inédites.

Palan, réalisée en 1991 dans l’espace Paul Boyer à Sète, est un bon exemple de cette unité de la pensée critique et de l’expression. Tendue au sol d’un espace donné, une corde dessine dans l’espace une ligne précise, qui passe par trois poulies à partir d’un point initial de fixation (un pieu métallique enfoncé dans le sol) et qui se tend entre les murs du lieu. Cette corde (de couleur bleue, qui est la couleur habituelle du polypropylène des cordes de levage des chantiers) propose donc la mise en œuvre d’une certaine force, à travers une mise en tension qui doit être d’autant plus réelle que la ligne qu’elle dessine doit tenir dans l’espace, et non reposer sur le sol. La corde, qui permet habituellement d’élever un objet inerte (et qui n’est dans ce cas que le moyen d’une force mise au service d’une autre finalité), devient alors par elle-même une sculpture possible : la force de sa tension est mise au service de sa propre élévation, que contrarie seulement son propre poids. On a donc affaire à un véritable exercice d’équilibre entre plusieurs forces, une subtile équation prenant en compte la résistance des murs, le poids de la corde et enfin la tension de celle-ci obtenue par les poulies. On ne peut donc pas considérer que l’élévation de la corde est nulle, mais elle n’est pas non plus au service d’une « héroïsation » de l’œuvre. De ce point de vue, il n’est peut-être pas inutile de rappeler que ce projet des « palans » remonte, selon l’indication apportée par l’artiste dans sa postface au Livre des poulies, à l’année 1968, année symbole de la critique des « pouvoirs » et des valeurs institutionnelles. Ainsi, Palan met subtilement en péril l’architecture du lieu où elle est installée : la force d’une corde entre des poulies est extrêmement puissante et les murs mêmes peuvent être endommagés s’ils ne sont pas suffisamment solides. La proposition de Dezeuze va donc au-delà de la « critique du socle » opérée par d’autres sculpteurs (notamment Carl André), en mettant en jeu les potentialités d’autres outils moins « visibles » mais tout aussi importants que lui dans la relation classique de la sculpture à son contexte. Le livre des poulies, 1999, permet toutefois une autre lecture de ces œuvres réalisées avec des cordes. La tension de la ligne renvoie bien à l’idée d’un art où le « processus » l’emporte sur la forme fixe, et les poulies sont des objets qui offrent à l’individu la possibilité d’une autre manière d’occuper le monde, comme des « prothèses du corps » ouvrant sur un espace où les forces contraires s’équilibrent temporairement en des « centres » multiples, avant de recommencer leur lutte. Les nombreux dessins proposés dans le Livre des poulies sont donc des suggestions de multiples configurations possibles de cet espace, différent de celui de la perspective classique (même s’il peut l’évoquer parfois), mais surtout organisé comme un Mythe, c’est-à-dire comme une représentation qui obéit autant à la pensée rationnelle, qu’à la conscience poétique des êtres plongés dans le monde réel. » Emmanuel Latreille

Noël Dolla

Noël Dolla, Sans titre, 1967, technique mixte, 116 x 80 cm

« Mais ce travail rigoureux, volontairement sans image de marque identifiable, que l’artiste situe à la fois du côté de Barnett Newman et de Marcel Duchamp, opère sans affirmation absolue, à l’opposé de toute velléité démonstrative. Dolla n’est pas un donneur de leçon, il travaille l’incertitude, il interroge notre manière de regarder, notre point de vue de spectateur (au propre et au figuré). Il nous oblige à aborder la peinture dans une multiplicité d’espaces possibles (de la frontalité du mur, à l’échelle d’une salle, d’un paysage qu’il investit, à la surface d’un objet) ; il nous incite à ne plus considérer l’activité du peintre sous l’unique aspect d’une production d’images, ou d’un simple exercice de style sur surface plane…

Dolla aime travailler ce qu’il appelle son ” côté ménager “, il utilise des objets modestes et familiers qui sont ceux du quotidien de la maîtresse de maison, du peintre en bâtiment, ou du pêcheur à la ligne. Ce vocabulaire, mis en place depuis la fin des années 60, lui permet de réinvestir la peinture en explorant son actualité : ainsi le gant de toilette Géant attribué à Chrons sur lequel il essuie ses pinceaux jusqu’à le saturer de matière et de couleur, nous en dit autant sur la peinture et sa relation au temps qu’un tableau de maître dans un musée… », extrait du texte de Françoise-Claire Prodhon, écrit à l’occasion de l’exposition de Noël Dolla à la Galerie Valentin, avril 2001.

La tarlatane – “étoffe de coton très légère, très peu serrée et chargée d’apprêt” – apparaît dans l’œuvre de Noël Dolla à la fin de l’année 1969. À l’exposition « Supports/Surfaces » du Théâtre de Nice (juin 1971), les bandes de tarlatane marquées de points se déploient dans l’espace comme une vague ou à la manière d’une guirlande lumineuse qui ondule au grès des courants d’air sur une vingtaine de mètres. Accrochée le long d’un mur, la couleur mordant les bords de coton devient le « cadre flottant, libre, fluide » d’une toile toujours affranchie du châssis. Trempée dans des bains successifs de couleur, une fois déroulée du plafond au sol, la Tarlatane révèle ses nuances marbrées (1975-76). Trempée, déroulée, coupée, pliée, assemblée, collée, elle offre maintenant des compositions complexes aux formes et dimensions variées (1979-80).

En 1972, fortement éprouvé et emprunt de culpabilité par sa participation à l’exposition « 72/72 – douze ans d’art contemporain en France » au Grand Palais, Noël Dolla se replie sur une pratique intimiste, la confection de mouches (leurres) colorées et un travail photographique dans divers cimetières qui donnera lieu à la vidéo Love Song (1973-76). Replis sur soi, mais également replis sur un des composants essentiels de la peinture, la couleur.

Un an après l’exposition « Entrée libre mais non obligatoire » à la Villa Arson (juin-octobre 2013) et après une année de réflexion sur son oeuvre, Noël Dolla renoue avec une gestuelle ancienne sous la forme du replis. Replis/plis sur et vers une pratique laissée pour un temps en jachère. Déplacements, allers/retours, interrogations au sein de la problématique du replis sur soi. Les récentes peintures, intitulées à dessein Plis&Replis, synthétisent, condensent, développent et déplient l’ensemble des expérimentations antérieures et la problématique d’un artiste qui œuvre depuis plus de quarante années « dans l’esprit de l’abstraction ».

Toni Grand

Tony Grand, Sans titre, 1974, bois naturel, 305 cm

« Après avoir découvert le mouvement Supports-Surfaces en 1968, il entreprend à partir de 1970 ” une lecture deconstructrice ” de la sculpture traditionnelle, des matériaux et des gestes du sculpteur. Il utilise les bois taillés, la résine et plus tard la pierre et les ossements d’animaux. L’œuvre de Toni Grand s’oppose à la sculpture traditionnelle et à ses fonctions habituelles de représentation, symbolisme et métaphore, au socle, à la composition et au matériau noble. Il travaille tout d’abord avec des matériaux grossiers, il met en évidence les usages du matériau et non ses qualités. Avec ses supports élémentaires, racines, branches, troncs, il explore toutes les possibilités d’intervention : débiter, équarrir, couper, fendre, abouter, associer.

La sculpture de Toni Grand se caractérise par son économie de moyens et son dépouillement. Le bois sera surtout utilisé de 1969 à 1975. Les premières pièces réalisées en bois mettent en opposition les parties travaillées et les parties laissées à l’état brut. Elles sont le plus souvent apposées contre le mur, les troncs aux refentes partielles ou totales présentent plusieurs côtés dont chacun peut être considéré comme une face : ” aucune des faces de ces pièces n’était privilégiée, ni aucune relation à l’espace environnant. “. Ces pièces ont conquis leur autonomie. Les formes tendent à une géométrisation parfaite mais qui reste toujours perturbée car assujettie à la forme naturelle préalable du matériau. D’où les contradictions présentes, jamais résolues.

L’œuvre de Toni Grand se trouve à la jonction de deux questions : d’un côté la question de la relation entre la structure (ordre logique, mesure, répétition, transparence) et le hasard (chaos, spontanéité, imprévisibilité, secret). Et de l’autre, le lien entre fiction et réalité entre la construction spirituelle et l’objet concret, réel. »

Bernard Pagès

Bernard Pagès, Le tas de paille, 1969, IPN 100 mm et paille en vrac, 80 x 180 x 180 cm

« Au départ, on le sait, il prenait le soin de fabriquer lui-même ses outils. Puis il refusa un temps purement et simplement d’en utiliser, se contentant de jouer sur les dispositions et juxtapositions d’objets et de matériaux. Même quand il en vint, à partir de 1975, à utiliser un meilleur outillage, ce fut encore pour recourir à des ” moyens du bord ” d’une autre sorte, ceux des métiers et de l’artisanat : instruments et techniques du maçon, du charpentier, du paysan – pour tout dire instruments quotidiens du travail. Ce qui permet de commencer à percevoir que les moyens du bord chez Pagès touchent au champ d’une instrumentation qu’on pourrait caractériser comme humble et industrieuse à la fois. Il a parlé un jour, en une formule heureuse, de ” la connaissance des gens simples qui sont censés ne rien savoir “. Il ne s’agit pas ici de céder à un lyrisme facile, mais de voir qu’à travers cette référence, il est question des commencements de l’art, de ces points où la ” trouvaille ingénieuse pour survivre ” dépasse le seuil de la simple instrumentalité et entre dans ce plus qui fait le début de l’art, dans cette articulation qu’étymologiquement dit la racine ars avec ses dérivés du côté de l’ornementation et de l’expertise, dans cet ajout ou ce supplément qui vont se greffer sur la nature et faire culture.

On en a la confirmation lorsqu’on voit qu’il en va exactement de même du côté des matériaux. Ceux qu’utilise Pagés sont très usuels : ils appartiennent aux usages et ont une banalité voulue; ils sont ce qu’ils sont et ne dissimulent pas leur nature. Bois, branches, cordages, tôles, tuyaux, puis briques, parpaings, madriers pris dans des assemblages de maçonnerie, de plâtre, de mortier ou de ciment : tous ces matériaux sont utilisés de manière très traditionnelle, mais seulement hors situation et pour faire autre chose. En quoi l’on retrouve ce décalage qui fait passer de l’instrumental à l’art. Il n’est pas jusqu’à la solidarité du matériau et de l’outil pour le travailler qui n’aille dans le sens de l’usage. Comme on le voit peut-être le mieux dans les travaux sur les murs, où les différentes sortes d’instruments de marquage utilisés font couple avec les surfaces choisies, les dessins tracés et les effets obtenus. En d’autres termes, les «moyens du bord» chez Pagès renvoient à un refus têtu de l’excès et de l’emphase, un refus de la sophistication, à une volonté aussi de reconduire l’oeuvre en ce point précaire où elle commence à peine à émerger de l’objet. La sculpture de Pagès se constitue comme art dans l’affleurement de l’artifice, en ce seuil où un débordement commence à se faire jour, va au-delà de la banalité, où le pragmatisme d’une instrumentation de survie se retrouve dépassé – de peu -, détourné – de peu -, et quand même, insensiblement, de beaucoup. C’est à partir de ce dépassement que les intentions peuvent se faire plus ambitieuses, qu’un excès peut être assumé et le lyrisme commencer à jouer, ainsi qu’en témoigne l’enhardissement des derniers travaux, lors même qu’ils continuent à assumer l’humilité des commencements.

Les sculptures de Pagès, cela se voit tout de suite, ont quelque chose de profondément physique, sans néanmoins tomber dans la démesure. On y perçoit une dépense de force et d’activité corporelle intenses, qui ne basculent pourtant pas dans l’excès et renvoient toujours à un plaisir actif. » Yves Michaud, extrait de Les margues de la vision – Essais sur l’art (1978-1995), collection critiques d’arts, éditions Jacqueline Chambon, 1996.

Jean-Pierre Pincemin

Jean-Pierre Pincemin, Sans titre, 1973, technique mixte, 250 x 206 m

« A 23 ans, il commence sérieusement à peindre et abandonne définitivement son métier de tourneur. Peintre, graveur et sculpteur, Jean-Pierre Pincemin expérimente d’abord des opérations et des gestes divers sur la toile : empreintes, teintures, collages, pliages, découpages. Entre 1962 et 1966, il multiplie les tentatives picturales modernes, de l’abstraction lyrique à l’action painting, en passant par le nouveau réalisme, mais c’est avec la sculpture, discipline à laquelle il reviendra toujours, qu’il se fait d’abord remarquer. Autour de 1967-1968, il réalise sur des draps des empreintes de planches, de tôles ondulées, de grillages qu’il récupère dans les décharges. C’est son premier chantier sérieux de construction de la peinture. Il la conçoit alors en termes de répétition et de sérialité, il en accuse la matérialité.

Pincemin est proche de Claude Viallat et du groupe Supports/Surfaces, avec qui il va exposer à plusieurs reprises. Avec les membres de ce groupe, il participe à une interrogation sur les conditions et le statut de la peinture. Il mène ensuite une réflexion sur la couleur et l’organisation de la surface colorée en damiers et bandes. Ensuite viennent les carrés de tissu collés, trempés dans des bains de couleur.

Les toiles commencent à ressembler à des tableaux. Elles obéissent à une structure architecturale simple, monumentale, d’arcs et de portes, avec un haut et un bas, une assise, une partition de l’espace, même dans les champs monochromes. La couleur, sombre, passée à la brosse, y prend toujours plus d’épaisseur et de poids. C’est le temps des “Palissades”, des bandes horizontales et verticales qui font penser à des planches ajustées. Dans ces configurations strictes, le geste pictural peut se charger de lyrisme. Les formats deviennent grandioses, à l’américaine.

Jean-Pierre Pincemin figure dans l’exposition “Nouvelle peinture en France-Pratiques/théories”, organisée par le Musée de Saint-Etienne, en 1974. Elle réunit les représentants de Supports/Surfaces. Lui s’en détache. Son premier exégète, le critique Bernard Lamarche-Vadel, devait peu après (en 1979) reconnaître en lui un “peintre d’histoire”, l’auteur d’une “oeuvre animée d’un puissant motif”, d’une “oeuvre prise dans une réflexion sur la peinture dans son sens classique et traditionnel”. A la fin des années 80, tout en poursuivant son travail sur les harmonies et les contrastes chromatiques, il s’oriente vers la représentation, vers l’image et le sujet. Il inscrit des arbres de primitifs italiens, simples et plats, en forme de cyprès, dans un cycle sur “L’Année de l’Inde” , où l’on croise de grosses fleurs à la Warhol, des pattes et des trompes d’éléphants blancs, toute une figuration à motifs incertains, mais aux formes sûres, bien entretenues dans “un équilibre entre la présence d’une image et son absence”. En 1999, Pincemin montre ses tableaux préférés dans une exposition à la Fondation Coprim, à Paris, puis il participe en 2000 à l’exposition “La peinture n’est pas un genre”, qui défend la pratique picturale au Musée des beaux-arts de Tourcoing. Pincemin déclarait qu’il avait toujours eu “une idée ultraperfectionniste de la peinture : une vision qui est très proche de celle de Véronèse”. Il précisait qu’il lui avait fallu dix ans pour apprendre à peindre et pouvoir faire un tableau. Il se disait “archiconventionnel”. Et déclarait vouloir “prendre des formes du XXe siècle, la géométrisation, ou même l’abstraction, et les dire dans un langage qui serait pratiquement celui du XVIe siècle ». Jean-Pierre Pincemin est mort le 17 mai 2005 à Arcueil (92). »

Patrick Saytour

Patrick Saytour, Sans titre, 1970, technique mixte, 35 x 98 cm

« Au sein du groupe Supports/Surfaces, Patrick Saytour a toujours occupé, délibérément, une position marginale, critique, voire ironique. Son travail peut se définir comme une entreprise de déconstruction de la forme, de la couleur, du format, du cadre de présentation, pour reprendre les termes même de l’une de ses déclarations. Il se livrait alors à une sorte de parodie théâtralisée de l’art, mise en scène dans un vocabulaire pauvre et à l’aide d’une technologie primaire : pliages et dépliages systématiques, brûlages, trempages, solarisations, etc. Les matériaux utilisés étaient et sont toujours choisis parmi les plus vulgaires ou les plus « kitsch » : tissus et fourrures plastiques, synthétiques, que l’on trouve en abondance sur les marchés que fréquentent les travailleurs immigrés. À la fin des années 70, alors que se manifestait un retour à la figuration portant la peinture à renouer avec les mythes, le drame et la tragédie, il propose des assemblages d’objets de bazar : lampes, drapeaux, photos de pin-up, tapisseries décoratives décorées de caravelles, de biches dans des sous-bois, de princesses, de fantasias arabes, etc. Plus récemment, cette posture parodique a donné lieu sous des intitulés pompeux, Anniversaires, Célébrations, Chroniques, Commémorations, Couronnements, Javas, Noces, Noubas, Monuments, etc., à des œuvres subtiles, dont le dessein de déconstruction et d’accablement de l’art est joué dans les mises en page, d’une grande beauté formelle, de panoplies de costumes de fêtes pour enfants, de chemisettes en toile grossière, de vêtements de poupées, de bandes de carton, de feutre, de caissettes de bois, de maquettes de théatre, de gabarits et patrons de vêtements, de cartes géographiques, etc. Viennent ensuite des assemblages d’objets qui mettent en scène, monumentalisés à l’excès, des objets à la fois décoratifs et utilitaires dont une lampe métallique sortie du rêve paroxystique d’un bricoleur mégalomaniaque. Mais comme celles de Claes Oldenburg, ces « sculptures » ne s’en imposent pas moins comme des œuvres raffinées d’où émane une étrange séduction. Nous ressentons la même attirance en face de ces filets montés sur des cerceaux métalliques, où s’accrochent des fruits en plastique, des flotteurs de filets de pêche, des perles, des plumes, un attirail de décor festif dont l’artifice est exalté par une cosmétique du banal, le « pomponnage », plutôt, pour citer précisément Patrick Saytour, de l’œuvre d’art. Un pomponnage jubilatoire, arrangé avec un zèle d’étalagiste.

Les œuvres de Patrick Saytour ont été exposées dans la plupart des lieux d’Europe, d’Amérique et d’Asie dédiés à la présentation de l’art moderne et contemporain. Elles figurent dans la plupart des grandes collections publiques et privées. » Bernard Ceysson

André Valensi

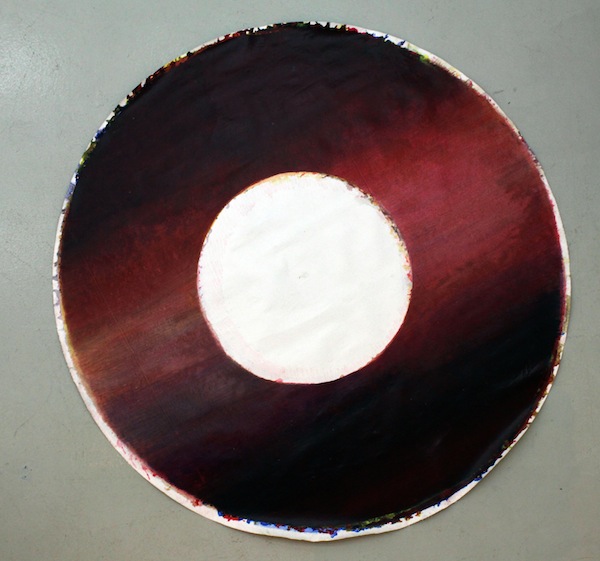

André Valensi, Sans titre, 1976, technique mixte, diam 171 cm

Même si André Valensi est le plus jeune protagoniste du groupe Supports / Sufaces, il n’en demeure pas moins un peintre dont les recherches plastiques ont marqué l’histoire de ce groupe. Il prend part aux activités du groupe dès la première manifestation à Coaraze et participe ensuite très régulièrement aux différentes expositions. Il partage avec les autres membres un certain nombre de convictions, qu’il s’agisse du rejet du nouveau réalisme et du formalisme idéaliste, ou de la volonté de superposer les procédures matérielles de réalisation de la toile libérée de son chassis, la peinture (objet de connaissance) n’étant que la mise en évidence didactique de ses procès. L’œuvre présentée, Pièges à regard …, fut réalisée pour l’exposition Le Bel Age au château de Chambord en 1990 dans le cadre du 20 ème anniversaire du mouvement Supports / Surfaces. Constituée de deux filets multicolores pendus au plafond, l’œuvre suit le cahier des charges, donné à l’artiste , qui insistait sur la mobilité de l’œuvre commandée afin qu’elle puisse être installée dans d’autres lieux.

Claude Viallat

Claude Viallat, Sans titre, 1970, corde, noeux et pigments naturels, 18m 10

« Claude Viallat a été et reste le protagoniste le plus déterminé et le plus influent de Supports/Surfaces. Ce groupe, dont la brève existence fut riche en péripéties, s’inscrit désormais, dans l’histoire de l’art au XXe siècle, comme la dernière avant-garde. Il fut, en effet, l’ultime mouvement qui, dans le jeu paradoxal de ses contradictions, caractéristiques de la modernité, a voulu, certes non pas mettre fin à l’art, mais en finir avec une esthétique dont il lui fallait faire table rase pour en quelque sorte refonder l’art, un art enfin délivré de toute fiction et de toute illusion. Contrairement à l’ambition des membres du groupe BMPT (Buren, Mosset, Parmentier, Toroni), le dessein des artistes de Supports/Surfaces ne fut pas l’exhibition spectaculaire du dernier tableau, le dernier tableau à répéter, dans une réitération compulsive, jusqu’à l’épuisement de l’art et l’achèvement de l’Histoire. Ils n’ont pas, non plus, aspiré au retour à l’origine vers le ” lait nourricier des civilisations oubliées ” ou célébré l’icône de la Cité Idéale que bâtira un avenir radieux. Plus simplement, en évitant les écueils du matérialisme mécaniste, ils ont entrepris une déconstruction du tableau, de l’œuvre d’art en ses éléments constituants qui est à mettre en parallèle avec la démarche des artistes minimalistes américains dont ils récusaient cependant le pragmatisme phénoménologique parce que, selon eux, il faisait trop peu de cas de l’histoire. C’est ainsi que dans le cadre d’un matérialisme plus présocratique que marxiste, chacun d’eux a entrepris de ” travailler ” un élément constituant matériellement le tableau et d’en décliner le paradigme. L’œuvre se définit ainsi comme le résultat d’un mode opératoire appliqué à un support et à un matériau dont les propriétés spécifiques, organiques, sont, en quelque sorte exaltées et portées à la plénitude de la forme. Les attitudes Supports/Surfaces, à partir d’opérations simples, mais toujours référées à des données culturelles et historiques, ont donné lieu à une abondante production de textes théoriques qui ont fortement contribué à la transformation de la pensée et de la création à la fin du XXe siècle. Et pas seulement dans le domaine de l’art.

Nous sommes, souvenons-nous, à la fin des années 60. Supports/Surfaces est un symptôme et un constituant de ce moment effervescent de la création et de la pensée modernistes. Proches à la fois des philosophes, des poètes et des écrivains de la revue Tel Quel, qu’animent Philippe Sollers et Marcelin Pleynet, proches des fidèles d’Althusser et de Barthes, les artistes de Supports/Surfaces ont procédé, dans le champ de leur pratique, selon une méthodologie assez semblable à celle que constituaient, alors, les grammairiens structuralistes dans leur étude des constructions signifiantes du langage. De même, c’est à travers les filtres de la psychanalyse, selon Freud et Lacan, qu’ils s’employèrent à analyser leur attitude consciente et inconsciente dans le processus créateur au cours duquel ils articulaient leur travail de peintre aux enjeux théoriques qui le définissaient. Et c’est pourquoi, encore, ils s’évertuèrent, avec une passion militante, à mettre en situation ce dont l’art, selon eux, était l’enjeu, c’est-à-dire, en clair, à penser l’art comme relevant d’un travail politique révolutionnaire.

En fait Supports/Surfaces a fonctionné comme un classicisme, à l’instar de l’art minimal et de l’art conceptuel. Mais, à l’orée des années 80, les données historiques et esthétiques, comme le monde, avaient changé. Ils ne pouvaient rester de Supports/Surfaces que ses œuvres. Mais encore fallait-il qu’elles puissent être vues sans les lunettes du corpus doctrinaire qui les avait enrôlées dans les sens qu’il entendait donner à l’esthétique et à l’histoire.

Que nous reste-t-il des années Supports/Surfaces ? Que nous reste-t-il des années Supports/Surfaces dans l’œuvre de ses protagonistes ?

Il nous reste le parfum de l’un des moments les plus brillants, les plus intenses de la vie intellectuelle de l’après-guerre, le souvenir d’un enthousiasme rare qui portait à croire que tout pouvait changer. Il nous reste surtout des œuvres, dont aujourd’hui nous éprouvons, comme malgré leurs auteurs, la Beauté. Une Beauté, pour reprendre au compte de Supports/Surfaces l’intense formule d’André Breton, convulsive, mais aussi dérangeante, agressive et pourtant si décorative car nous donnant à voir l’absolue simplicité élémentaire de la Forme.

L’œuvre de Claude Viallat nous semble aujourd’hui pourtant d’un classicisme impérieux. Et si personnelle, ne devant rien à l’évangile d’un groupe, libre de tout engagement esthétique la déterminant a priori. Mais regardons bien chacune de ses “pièces”, y compris ses peintures tauromachiques dont la technique doit tant à son travail Supports/Surfaces. Oublions leurs qualités décoratives, posons-nous seulement une question à leur propos : la réponse à cette question sera, nécessairement, une autre question. Alors, tout recommencera. C’est-à-dire la mise en question de l’art, celle de toute œuvre et de toute action humaines. Et c’est bien !

Quant à moi, j’ose croire qu’avec celles, auprès desquelles, si souvent, je les ai accrochées ou disposées, de Frank Stella, Robert Morris, Carl Andre, les œuvres de Claude Viallat, s’imposeront, avec le temps, dans l’histoire de l’art et l’Histoire, comme les superbes accomplissements modernistes de la grande peinture classique, comme les derniers surgeons de l’art formaliste italien et français. » Bernard Ceysson

Nous remercions la Galerie Bernard Ceysson pour sa collaboration lors de cette exposition http://www.bernardceysson.com